#11 弥生 落合遺跡の出土遺物について(4)

2025年3月1日

今回は江刺地区の落合遺跡(旧落合Ⅱ遺跡)から出土した木製品のうち、食膳器を紹介します。

落合遺跡の木製食膳具はいずれも挽物(ひきもの=ロクロびき)であり皿と椀に大別され、それぞれ高台の有無等によって細分されます。

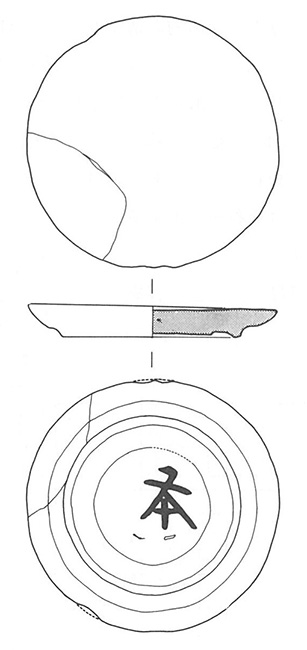

高台付皿は20点出土しており最も出土点数が多く、皿の上面はほぼ平坦で皿の直径は11~15㎝が11点、15~17㎝が9点と小型、中型のものがほぼ半々です。底部の高台はやや低いものの、皿の径に比べ比較的大きく作られています。高台の底面は大半が平坦で、一部中心部が少しくぼむものも見られます。いずれも白木(木地)の状態であり表裏面共に平滑です。器面にはロクロの爪痕が残るものが多く、しかも貫通しているものもあるので、やや雑な仕上げである印象を受けますが、図1のように「本」と墨書されたものを含むことから、このままの状態で使用された完成品とみることができます。

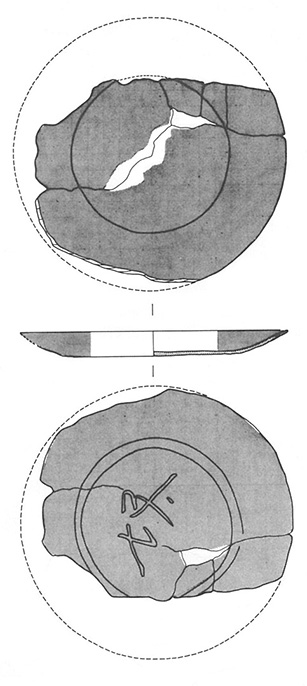

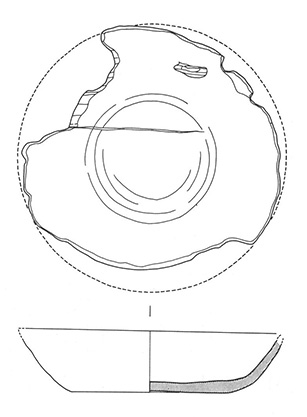

無台皿は7点出土しており直径15~20㎝と高台付皿に比べ薄手で大型のものが主体となります。白木の無台皿の中にはやはりロクロの爪痕や貫通孔が見られるものがあり、これらは漆を塗って仕上げる途中の未製品であったと思われますが、白木のまま使用する場合もあったのかもしれません。図2は薄手の皿で両面に黒漆(鳥漆;くろうるし)を塗るものです。

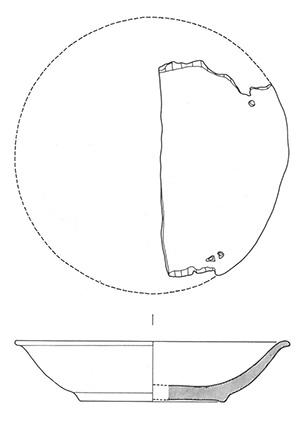

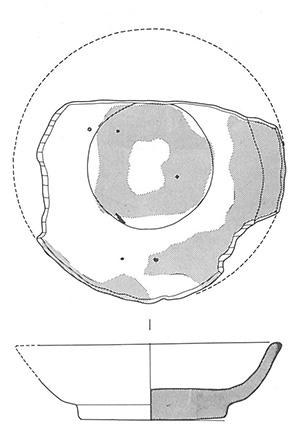

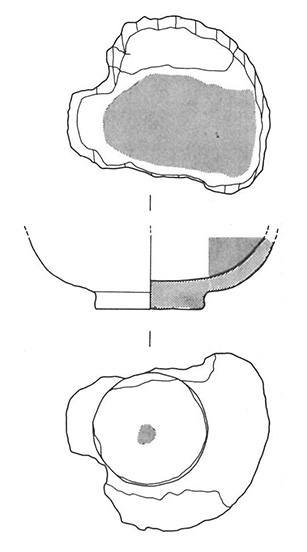

高台付椀は7点出土しており白木で直径17~20㎝と大型のものが主体となります。図3は灰釉陶器を写したと思われる比較的薄手の製品です。一方、図4(写真1)は厚手で見込みに焼け焦げた跡が見られることから、内側を抉る時に火で焼きながら作業を行った様子が伺えます。

無台椀は直径17㎝で1点だけ出土しています。図5は白木で形は土師器や須恵器の坏によく似ていますが土器よりは少し大きめです。

小型高台付椀は3点出土しており、いずれも漆塗りです。図6は見込みに朱漆を塗るもので、底面に黒漆の痕跡があります。他の2点は図示しませんが両面に黒漆を塗るものです。

次に、写真2は内黒土師器の破片で、いずれも漆の被膜が見られ、しかもヘラか刷毛のような工具の痕跡も確認できます。これらの土器片は漆を塗る際にパレットとして使用されたものと思われます。全部で19点の破片が確認されていることから、盛んに漆塗りの作業が行われていた様子が伺えます。

落合遺跡の土器は報告書によると9世紀後半から10世紀前半に伴うとされていますので、上記の木製品も同じ時期のものとみることができます。落合遺跡ではこれら木製品(特に漆器)の生産を行っていたことはほぼ確実ですし、同時に消費地であった可能性も考えられます。

落合遺跡の漆器については黒漆を主体とし、朱漆を塗るものが含まれる点が注目されます。朱漆は縄文時代に出土品があるものの、これ以降国内での利用が途絶え、奈良時代の漆器は黒漆のみでしたが、平安時代に再び朱漆が出現します。延喜式(大膳上)に記された宴会雑器の項には「親王已下三位已上朱漆。四位已下五位已上鳥漆(くろうるし)並びに土器」を使うことが定められています。つまり、宴会の席で漆塗りの食器は五位以上の貴族が使用するもので、まして朱塗器の使用は三位以上の貴族に限定されます。平安時代の朱漆製品は県内では類例の少ない貴重品です。落合遺跡の朱漆を塗る椀は見込みだけなのでもしかすると黒漆製品に含まれるのかもしれませんが、それでも黒漆製品を使うことのできる五位以上の貴族となると国守や鎮守府将軍など一部の人に限定されると思われます。

図1

図1 図2

図2 図3

図3 図4

図4 写真1

写真1 図5

図5 図6

図6 写真2

写真2

髙橋憲太郎(たかはしけんたろう)

1958年、水沢市(現奥州市)に生まれる。

1977年、岩手大学教育学部に入学し、岩手大学考古学研究会に入会後、岩手県教育委員会の西田遺跡資料整理作業や盛岡市教育委員会の志波城跡(太田方八丁遺跡)・大館町遺跡・柿ノ木平遺跡等の発掘調査や整理作業に参加する。

1981年、大学卒業後、盛岡市教育委員会(非常勤職員)・宮古市教育委員会(1984年正職員)に勤務。特に宮古市では崎山貝塚の確認調査や国史跡指定業務等に従事した。この間文化課長・崎山貝塚縄文の森ミュージアム館長・北上山地民俗資料館長等を歴任。

退職後の2020年、奥州市に帰り教育委員会にて文化財専門員(会計年度任用職員)として埋蔵文化財業務等に対応。

2021年、岩手県立大学総合政策学部非常勤講師。

2024年、えさし郷土文化館長就任。