#12 卯月 落合遺跡の出土遺物について(5)

2025年4月1日

4月は入学式や人事異動など新しい暮らしがはじまる月なので何かと慌ただしい日々を過ごされている方も多いことと思います。また、気候が次第に暖かさを増して、桜など花の便りが届く時期でもあります。待ち遠しいですね。

さて、前回までは江刺地区の落合遺跡(旧落合Ⅱ遺跡)から出土した遺物を4回にわたり紹介してきました。同遺跡の最終回は当館の展示資料ではないのですが木簡を取り上げてみます。

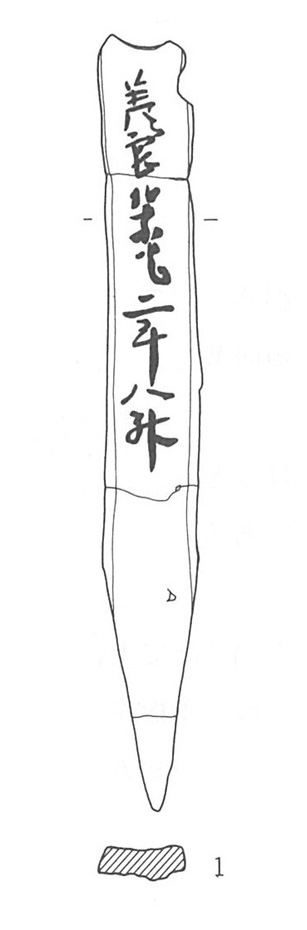

落合遺跡からは3点の木簡がみつかっています。そのうちの1点(1号木簡)は上部に切り込みがあり下部は尖った付け札状の形をしており、

「差良紫豆二斗八升」

と墨書されていました。発掘調査報告書では「差良紫」を「さらし」と読んで、豆を水につけるか、日光にあてて晒(さら)したことを想定しています。

つまりこの木簡は晒した豆二斗八升を何らかの容器に入れ運んだ時の付け札と考えられるとのことです。

この木簡が落合遺跡から出土したことから、晒し豆の届け先がここだった可能性が極めて大きいと言えます。木簡の使用については、城柵や官衙など律令制に関係した場所での荷物受け渡しに関係する可能性を考えるべきで、その中に落合遺跡が含まれていたのでしょう。仮に晒し豆が水に晒した豆だとすると腐敗しやすいので、長距離間の移動は考えられません。そうすると晒し豆の供給元は胆沢城であったかもしれませんし、落合遺跡と同様な近隣遺跡のどれかかもしれません。

落合遺跡の出土品はこれまで見てきた通り、多様で特別な様相を呈しています。最初に紹介した多量の墨書土器、特に「奉書土器」は寺院や神社などを中心とした宗教儀礼か、水場における呪術的なものの存在などが考えられます。次に独楽(こま)は単なる遊具ではなく、やはり何らかの儀礼に関係するものと思われます。それから、多量の木製品類も見逃せません。農具については、未製品とともに完成品もあることから、ここで製作し使用していたことが想定されます。しかも、牛馬を使役した農耕が行われていた可能性も指摘されます。因みに、落合遺跡からもウマの遺存体が複数出土していたのを見落としていたのでここに追加しておきます。木製の食膳具については漆器も含めて、やはり生産と使用の両面的な様相を持っています。落合遺跡内での漆器の使用については国司などの役人か、地元有力者の関与が想定されます。

これらのことを総合して落合遺跡は江刺の郡衙に関係した遺跡ではないかと考える人もいます。しかし、これまでの調査では郡衙の存在を示すような建物跡、溝などの区画施設がみつかっていません。このため、今のところ「落合遺跡郡衙説」は成立しません。ただ、出土遺物の内容からは胆沢城との関係が注目されるところで、胆沢城の機能の一部、あるいは胆沢城でやるべき仕事の一部が落合遺跡に持ってこられているような気がします。

落合遺跡は江刺郡衙であったか、胆沢城の関連遺跡であったか、はたまた有力者の集落だったのか等々いろいろな可能性が考えられます。今後とも発掘調査のみならず科学的な分析等も含めた研究の進展により解明されることが望まれます。

髙橋憲太郎(たかはしけんたろう)

1958年、水沢市(現奥州市)に生まれる。

1977年、岩手大学教育学部に入学し、岩手大学考古学研究会に入会後、岩手県教育委員会の西田遺跡資料整理作業や盛岡市教育委員会の志波城跡(太田方八丁遺跡)・大館町遺跡・柿ノ木平遺跡等の発掘調査や整理作業に参加する。

1981年、大学卒業後、盛岡市教育委員会(非常勤職員)・宮古市教育委員会(1984年正職員)に勤務。特に宮古市では崎山貝塚の確認調査や国史跡指定業務等に従事した。この間文化課長・崎山貝塚縄文の森ミュージアム館長・北上山地民俗資料館長等を歴任。

退職後の2020年、奥州市に帰り教育委員会にて文化財専門員(会計年度任用職員)として埋蔵文化財業務等に対応。

2021年、岩手県立大学総合政策学部非常勤講師。

2024年、えさし郷土文化館長就任。